「インプラントって、素材や表面の加工でそんなに違いがあるの?」 「骨が少ないけど、この状態でも本当に治るの?」そんな疑問や不安を持つ歯科医師・歯科衛生士・歯科助手の方へ。症例に応じた適切な選定ができるように、科学的根拠に基づいた判断材料として、この記事をご活用ください。

👉きずな歯科クリニック公式HPをチェックしてみる!

インプラント治療における骨治癒メカニズムの基本

膜内骨形成とは?直接骨形成のプロセスを解説

膜内骨形成(Intramembranous Ossification)は、間葉系幹細胞から直接骨芽細胞へ分化し、骨を形成するプロセスで、特に骨移植部位や骨が豊富な部位で起こりやすいとされます。チタン表面に適切な粗さがあると骨芽細胞の接着・分化が促進され、骨形成が加速されます。

🧬間葉系幹細胞(かんようけいかんさいぼう)

体の中にある「いろんな細胞に変化できる細胞(多能性)」のひとつ。

特に、骨・脂肪・軟骨・筋肉などの細胞に分化できる能力を持っています。

→「体の土台を作る細胞のもと」と覚えるとよいです。

🦴骨芽細胞(こつがさいぼう)

骨を作る細胞です。

古くなった骨を壊して、新しい骨を作る「骨のリフォーム」のときに活躍します。

骨リモデリングの役割と治癒の長期的流れ

インプラント周囲骨は、初期の骨形成後も「リモデリング」と呼ばれる骨の再構築が続きます。これは、骨吸収と新生が同時進行する生理的な現象で、長期安定性に直結する重要なプロセスです。リモデリングの質を高めるには、表面性状が細胞反応に与える影響を理解しておくことが不可欠です。

骨質(海綿骨と緻密骨)の違いと治癒速度への影響

海綿骨は血流が豊富で細胞供給も多く、治癒が早い傾向にあります。一方、緻密骨は血流が乏しく、リモデリングに時間がかかるため、インプラントの初期固定と長期安定性に課題を伴います。骨質に応じて、インプラントの表面処理を変えることが推奨されます。

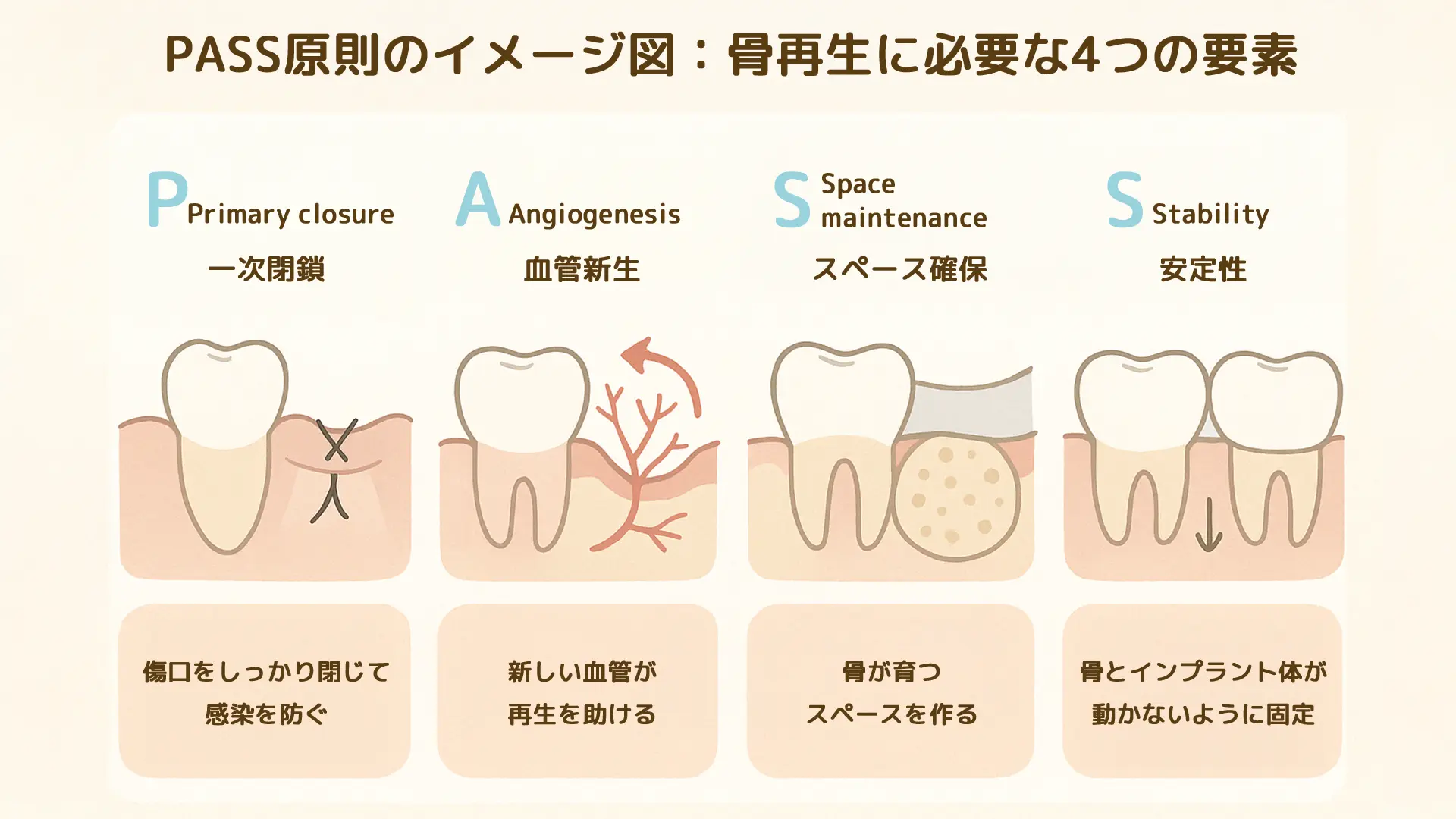

骨治癒を成功させる要因とリスク要素

成功には適切な初期固定、感染管理、圧力の分散が不可欠です。喫煙、糖尿病、骨粗鬆症などの全身的リスク因子も骨治癒に影響するため、術前評価と周術期管理が重要になります。

インプラント表面処理の種類と原理

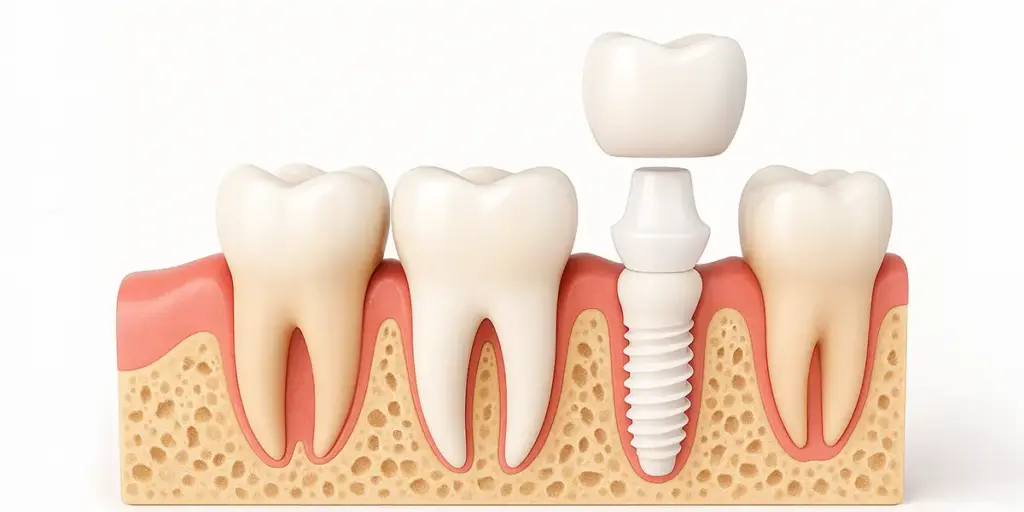

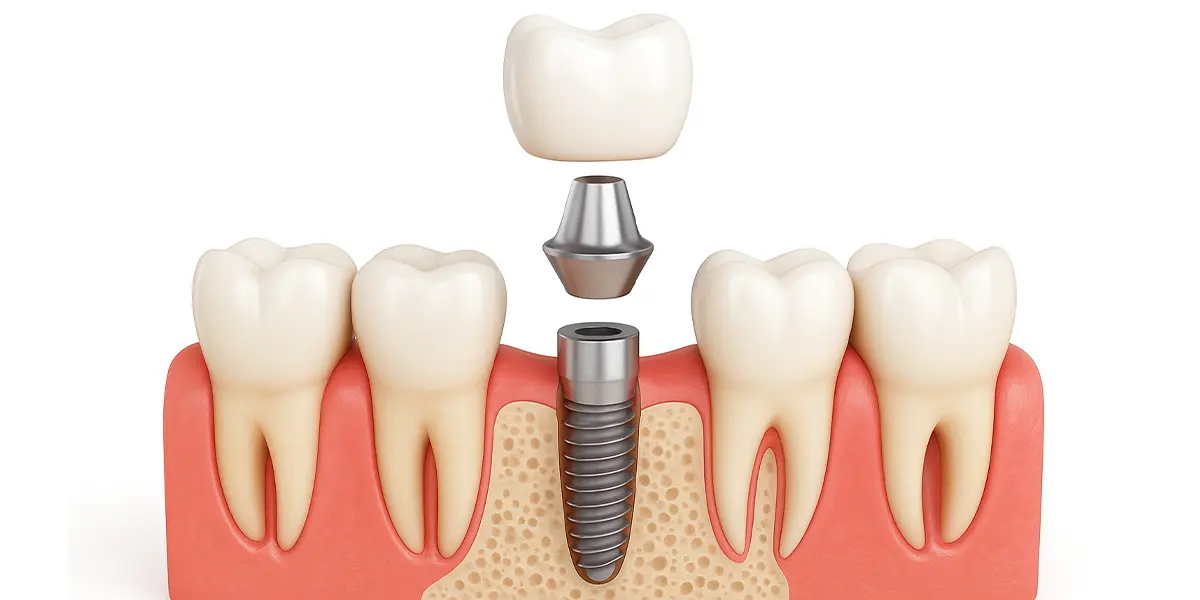

表面処理の目的とオッセオインテグレーションとの関係

表面処理は、インプラントと骨の直接的な結合(オッセオインテグレーション)を促進するために不可欠です。骨芽細胞の付着・増殖・分化を助け、治癒のスピードと安定性を高めます。

マイクロラフネス加工(サンドブラスト+酸エッチング)

マイクロラフネス(microroughness)処理は、代表的にはサンドブラストと酸エッチングの併用で達成されます。この加工により骨芽細胞の接着性が向上し、骨接触率(BIC)も上昇することが知られています。

🦷骨接触率(BIC)

「インプラントの表面のうち、どれだけの面積が骨と直接くっついているか?」

を%で表したもの。

代表的な方法

① サンドブラスト(砂吹き処理)

- 微細な粒子(アルミナなど)を高速で表面に吹き付けて、小さな傷や凸凹を作る

- 表面に「物理的な粗さ」ができます

② 酸エッチング(酸処理)

- 強い酸で表面を化学的に溶かしてさらに細かい凹凸を作る

- 微細な「化学的粗さ」を追加

両方を併用すると?

→ 「より複雑で骨が付きやすい表面」になる!

この組み合わせは、インプラント表面処理のゴールドスタンダードの一つとされています。

ナノ構造・ナノテクノロジーを応用した表面処理

マイクロレベルに加えて、ナノスケールの構造を付与することで細胞との親和性がさらに高まると考えられています。ナノ粒子の担持やプラズマ処理によるタンパク質吸着の促進が研究されています。

ナノ(nm=100万分の1mm)

ナノレベルの処理技術を詳しく

マイクロラフネス(μmレベル)だけでも骨との結合は良くなりますが、

さらにナノレベルの構造を追加すると、

- 細胞やタンパク質がもっとよくくっつく!

- 骨との親和性(=なじみやすさ)がさらに高まる!

細胞やタンパク質もナノスケールの構造を持っている

→ だからナノ構造を持つ表面のほうが「生体にとって自然」でなじみやすい

① ナノ粒子の担持(たんじ)

- 表面にナノサイズの粒子(金属酸化物など)を載せる

- それにより表面のナノ構造が増える

② プラズマ処理

- 表面をプラズマ(高エネルギーガス)で処理

- 表面のエネルギーが上がり、タンパク質や細胞が吸着しやすくなる

- よく使われるのは酸素プラズマやアルゴンプラズマなど

親水性処理による血液・タンパク質吸着の促進

親水性処理(Hydrophilic treatment)は、インプラント表面の水分親和性を高め、血液やタンパク質が素早く広がるようにする技術です。これにより、初期の血餅安定と骨形成の足場が整い、治癒速度が向上する可能性があります。

骨質別に考える治癒反応とインプラント設計

海綿骨優位の症例に適した表面処理とは

血流が豊富な海綿骨には、親水性処理やナノ構造の導入が有効とされます。迅速なタンパク質吸着と細胞接着が骨形成をサポートし、初期固定の安定化に寄与します。

緻密骨におけるリモデリングの課題と工夫

緻密骨では血流が制限されるため、リモデリングが遅れがちです。そのため、骨孔の設計やインプラント表面の微細構造が治癒の鍵となります。

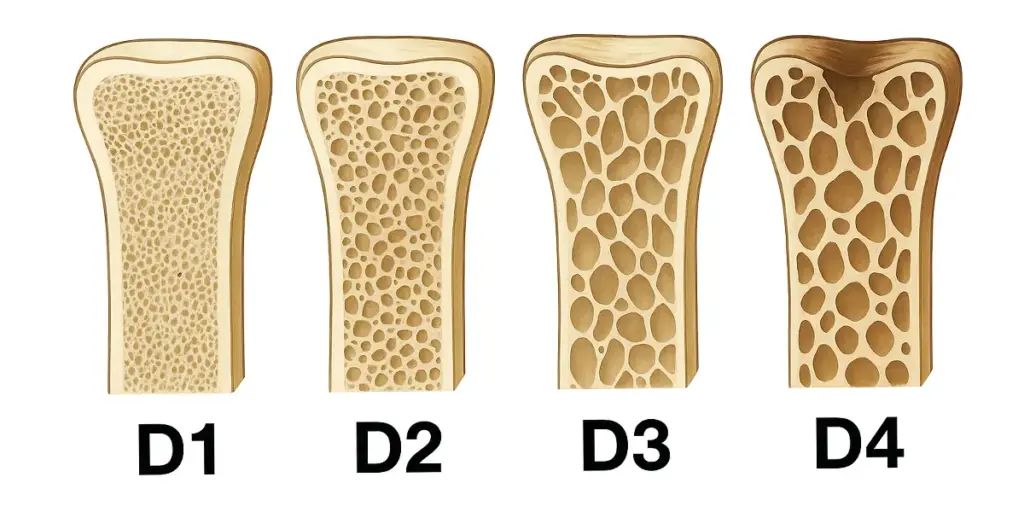

骨密度の分類(D1〜D4)

D1(緻密骨)からD4(軟質骨)までの分類に応じて、ドリリング速度や圧接度、表面処理の選定を調整する必要があります。たとえば、D4には粗めの表面処理が推奨されるケースが多いです。

| 分類 | 特徴 | 部位の例 |

|---|---|---|

| D1(緻密骨) | 非常に硬く密な骨 | 下顎前歯部 |

| D2 | 硬めの骨(緻密骨+海綿骨) | 下顎臼歯部など |

| D3 | やや柔らかい骨(海綿骨が多い) | 上顎前歯部など |

| D4(軟質骨) | 非常に柔らかい骨(海綿骨中心) | 上顎臼歯部 |

治癒促進のための周術期マネジメント

低侵襲な埋入技術、抗生剤の適切な使用、患者の全身管理などが、治癒反応の質を高めるためには欠かせません。

表面処理の臨床的評価と科学的根拠

臨床研究における治癒期間の短縮効果

親水性表面は、治癒期間を従来の12週から6〜8週に短縮できるとした報告があります(例:SLActive、Straumann社)。

表面性状の違いによる失敗症例の傾向

過度な粗さや親水性の低下は、感染や骨吸収のリスクにもつながります。清潔操作・設計との組み合わせが重要です。

メーカー別の代表的な表面処理技術の比較

| メーカー名 | 表面処理名 | 特徴 |

|---|---|---|

| Straumann | SLActive | 親水性高、治癒短縮 |

| Nobel Biocare | TiUnite | 酸化チタン加工、高BIC率 |

| Dentsply Sirona | OsseoSpeed | フッ素含有表面、骨形成促進 |

チタン以外の新素材とその表面処理技術

ジルコニアインプラントの表面特性と適応症

ジルコニアは審美性に優れ、金属アレルギー患者への適応が拡がっています。ただし、表面処理が難しく、骨接触率に課題があるため、二次加工(レーザー粗面処理など)が導入されています。

チタンジルコニウム合金と表面処理の進化

チタンとジルコニウムの合金は、強度と生体親和性のバランスに優れ、細径でも高い初期固定を得やすい特長があります。SLActiveやAnodizationなどの表面処理と組み合わせることで、高度な臨床応用が期待されます。

金属アレルギー対策と審美性への対応

金属アレルギーにはチタン以外の素材(ジルコニアなど)が選ばれます。前歯部など審美要求の高い部位でも、白色の素材が活用されており、補綴設計の自由度が向上しています。

新素材導入時の臨床判断と症例選択

症例選択が重要です。骨量や荷重条件、咬合圧の分布を考慮し、従来のチタンとの比較を行った上で、新素材の採用を検討します。

まとめ:骨質と表面処理の理解が治療成功の鍵

表面性状の選定と治癒反応の関係性を再確認

表面の粗さや親水性、ナノ構造といった表面性状の違いは治癒スピードとBICに直結します。骨質や症例に応じて適切な選定が必要です。

ケースに応じた材料と処理法の選択基準

D1〜D4の骨密度や患者のリスクファクターをもとに、素材・形状・表面処理のトータルバランスで設計することが治療成功への鍵です。

表面処理を理解することの臨床的メリット

治癒期間の短縮、失敗リスクの低減、患者満足度の向上など、治療効率と成果の向上が見込まれます。

▼インプラント治療の理解がより深まる!関連記事はこちら!

おわりに:安心して選べる治療のために

インプラント治療は、患者の状態に応じた科学的根拠に基づく判断が求められます。表面処理や骨質の理解は、成功率の高い治療計画に直結します。

あなたの臨床に寄り添うパートナーとして、確かな知識と安心をお届けします。

採用についてもお問い合わせをお待ちしております!🧑⚕️✨

→詳しい採用のお問い合わせはこちら🦷

コメント